واقع الحال يشير إلى صعود تيارات يمينية وتضاؤل قدسية الصناديق ومتلازمة النتائج الرائعة والمصير المزدهر

حتى الأمس القريب ظنت البشرية أن الصندوق هو غاية المنى وأن الديمقراطية هي كل الأمل. حتى هذا الجانب المائل إلى الأوتوقراطية بدرجاتها، والمونوقراطية بأنواعها، والديكتاتورية بأطيافها، والشيوعية بانشطاراتها، كان يعرف في قرارة نفسه أن الديمقراطية تقبع في المكانة الأعلى من درجات السمو السياسي والارتقاء الاجتماعي.

اليوم، يبدو الأمس وكأنه تاريخ مرت عليه دهور وأكلت عليه أزمنة، بل وبدأت تظهر مؤشرات بأن الديمقراطية ذاتها ربما تأكل نفسها بنفسها. مؤشر الديمقراطية الأحدث يشير إلى أن الاستبداد في صعود، وهو ليس صعوداً مقتصراً على الدولة التي كان يتم تصنيفها كلاسيكياً بـ”مستبدة”، أو القادة الذين تسبق أسماءهم نعوت الاستبداد أو الشعوب المحفور اسمها في التاريخ باعتبارها ترزح تحت الاستبداد، بل هو صعود وتمدد وتسرب وتوسع يعبر حدود الدول التي تزهو بديمقراطيتها منذ عقود وربما قرون.

التراشق بالمؤشرات

الطريف أن المعركة لم تعد قاصرة هذه الأيام على التراشق بين المجموعات الديمقراطية من جهة، والمجموعات الديكتاتورية بأنواعها من جهة أخرى، والمجموعات المتأرجحة من جهة ثالثة، بل وصلت إلى درجة التراشق والتفاخر بمؤشرات الديمقراطية، وكذلك اعتناق منظومة مؤشرات واعتبار ما عداها مؤشرات كاذبة أو مضللة أو مصنوعة خصيصاً لتصنف نظاماً ما باعتباره ديمقراطياً على رغم أنه ليس كذلك في نظر المؤشرات الأخرى.

حرب المؤشرات تمضي قدماً من دون هوادة، لدرجة أن أحدها حذر من أن سويسرا المعروفة بـ”واحة الديمقراطية وجنتها” تشهد تراجعاً للديمقراطية. “فريدم هاوس” (مؤسسة بحثية مقرها واشنطن) أشارت في تقريرها الصادر عام 2020 إلى أن “ديمقراطية سويسرا تشهد تراجعاً لأن فئات من السكان لديها حقوق محدودة”. في الوقت نفسه أبدت وحدة “إيكونوميست إنتليجنس” (التابعة لمجلة “إيكونوميست” البريطانية) الإشارة نفسها ولكن لسبب مختلف، ألا وهو انخفاض نسبة من يدلون بأصواتهم في صناديق الانتخابات.

صندوق أكبر من الديمقراطية

لكن هل صناديق الانتخابات تؤدي بالضرورة إلى الديمقراطية؟ وهل هناك مؤشرات بأن الولع بالصندوق فاق حدود الخيال حتى أصبح هدفاً في حد ذاته وليس وسيلة لتحقيق الديمقراطية؟

تشير دراسة عنوانها “الديمقراطية الأبعد من الصندوق” (2019)، صادرة عن “الشراكة الحكومية المفتوحة” (مبادرة تهدف إلى تأمين التزامات من الحكومات لتعزيز قيم الحكومة المفتوحة وتمكين المواطنين ومكافحة الفساد والحوكمة)، إلى أن وعد الديمقراطية غالباً يتم تحديده وتحقيقه عبر صناديق الاقتراع، عندما يحدد الناخبون ويختارون من يمثلهم لتحقيق مصالحهم. وعلى رغم ذلك غالباً يفشل هذا الوعد في الانتقال الفعلي من مرحلة الاقتراع إلى واقع الناس اليومي. وكثير من دول العالم التي يتوجه مواطنوها إلى الصناديق يشهد عدم رضا شعبي عن أداء المنتخبين، فإما تنفصل الحكومات المنتخبة عن المواطنين وحاجاتهم، أو تجنح إلى الفساد بدرجاته وترجيح كفة المصالح الخاصة.

وترى الدراسة أن هذا يفسر صعود نجم الاستبداد في العالم، بما في ذلك بعض الدول الديمقراطية، لكنها تصف الموجة الحالية من “عدم الديمقراطية” بأنها تدرجية وغير مباشرة عكس ما كان عليه وضع الاستبداد في الماضي.

وإذا كانت الدراسة ترى أن أغلب موجات “عدم الديمقراطية” تأتي عبر سرقة الأصوات الانتخابية أو توجيهها بطرق خبيثة، أو الانقلابات العسكرية أو تهديد النشطاء والصحافيين وسيادة القانون، فإن الدراسة لم تشر إلى “ديكتاتورية الصناديق” التي يختارها الناخبون بحرية كاملة وإرادة تامة، حتى وإن كانت مسلوبة مسبقاً أو مغيبة مع سبق الإصرار والترصد.

ديمقراطية الدين السياسي

مؤشرات الديمقراطية وقياسات نسب الإقبال على الصناديق لا تأخذ في الحسبان ديمقراطية الدين السياسي التي دونها الرقاب، وكذلك غزوات الصناديق وفتوحاتها حيث هزيمة اليوم تستدعي تجييش الغد والاستعداد لفتح كبير وغزو عظيم تلقى بعده الصناديق في “بالوعات” العلمانية و”نفايات” الدولة المدنية.

مؤشرات الديمقراطية في دول الغرب الديمقراطي لا تعتبر هيمنة التيارات الدينية على الصناديق “الديمقراطية” مستخدمة تنويم الشعوب مغناطيسياً وتحريكها باسم الإله بغرض ترجيح كفة السماء على الأرض- “ديكتاتورية” متنكرة في صورة ديمقراطية، بل ديمقراطية صريحة.

بالأمس القريب، وتحديداً في مثل هذه الأيام من شهر مارس (آذار) عام 2011، عام “الربيع العربي”، وعقب إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، وهو الاستفتاء الذي شهد استقطاباً دينياً غير مسبوق في تاريخ مصر، وكان كشفاً أولياً لأثر ترك الشارع لجماعات الإسلام السياسي على مدار ما يزيد على ثلاثة عقود، خرج الداعية السلفي محمد حسين يعقوب يصرخ على الملأ “إن السلف يقولون بيننا وبينكم الجنائز، واليوم يقولون لنا بيننا وبينكم الصناديق. وقالت الصناديق للدين نعم”. وطالب الحضور بترديد تكبيرات العيد احتفالاً بتمرير التعديلات عبر الصندوق بنسبة 77 في المئة.

يوم قال الشعب للدين “نعم”

خطب يعقوب في الآلاف من مريديه من الناخبين، مؤكداً أن الدين سيكون مكوناً رئيساً في كل تفصيلة من تفاصيل الحياة، ومتسائلاً “أليست هذه ديمقراطيتكم؟ الشعب قال للدين نعم، ومن يشكو بأنه لن يستطيع أن يعيش في بلد رجح كفة الدين، نقول له أنت حر، ألف سلامة، ولديك تأشيرات لكندا وأميركا”.

واستطرد يعقوب شارحاً أبعاد ديمقراطية “غزوة الصناديق” فأكد أن “القضية ليست دستوراً، لكنها انقسام الناس إلى فسطاطين، فسطاط فيه كل أهل الدين والمشايخ وهم الذين قالوا نعم، وأمامهم في الجهة المقابلة الناس الثانية”، مضيفاً “شكلك سيئ لو لم تكن واقفاً في الناحية التي يقف فيها المشايخ”، ومطمئناً القاعدة العريضة من مريديه ومريدي بقية جماعات الإسلام السياسي في مصر “لا تخافوا. خلاص البلد بلدنا”.

على رغم أن استلاب البلاد من قبل فصيل واحد يعتبر نفسه الوحيد الذي على حق ليس من الديمقراطية في شيء، وعلى رغم أن الجماعات الدينية التي تصل إلى الحكم عبر ديمقراطية الصناديق تعتبر الديمقراطية نفسها التي تختار فصيلاً مغايراً في “الغزوة” المقبلة ديمقراطية كافرة ويجب محاربتها، وعلى رغم أن علماء السياسة في العالم في حيرة من أمرهم حول علاقة الدين بالديمقراطية وإمكانية وجود نظام ديمقراطي قائم على هيمنة دين بعينه من دون آخر، فإن مؤشرات الديمقراطية الآخذة في الصعود والهبوط ودراسات حالات الاستبداد بين الزيادة والنقصان لا تأخذ “الديمقراطية الدينية” في الحسبان.

أصوات الخائفين من الآخرة

حسابات المؤشرات لا ترى إلا نقاطاً قياسية ومواصفات عالمية لا تقر بفروق ثقافية بين الشعوب، أو اختلافات تاريخية بينها، أو وقائع محورية تختلط فيها السياسة بالمعتقد بالتحولات الاجتماعية والتقلبات الاقتصادية والتأثرات الدينية، لذلك وقفت – وما زالت – مؤسسات قياس الديمقراطية ومراكز دعم الصناديق وهيئات الدفاع عن الأعداد، بغض النظر عما وراء التعبئة والتجييش والتهديد، معادية ومنددة ومستنكرة لخطوات التخلص من جلوس هذه الجماعات في سدة الحكم بدول عربية عدة بعد “الربيع العربي”.

يقول الكاتب العراقي فاروق يوسف في مقال عنوانه “العرب والديمقراطية وجماعات الإسلام السياسي” (2021) إن “ديمقراطية الربيع العربي أتت مصممة على مقاس الإسلام السياسي الذي هو الآخر تعبير غربي تم تبنيه وإشاعته من أجل استعماله حين يكون الإرهاب موجهاً ضد الشعوب التي وقعت في شباكه”، مشيراً إلى أنه لا يميل إلى الحكم القائل إن “ما جرى من فوضى سببه أن العرب ليسوا جاهزين للممارسة الديمقراطية. الصحيح أن هناك نية مبيتة لإفساد الخيار الديمقراطي من خلال الدعم غير المحدود الذي حظيت به الجماعات الإسلامية من مؤسسات غربية ذات نفوذ واسع”.

ويتساءل يوسف “هل تستقيم الديمقراطية في ظل وجود أحزاب تقوم على أساس ديني؟” ليجيب بأنها (الأحزاب الدينية) لها جمهورها الواسع بفضل انهيار أنظمة التعليم في العالم العربي، “جمهور مضلل لم يتح له الوقوف على جوهر العلاقة الانتهازية والمنافقة التي تقام بين الدين والسياسة، الأنظمة السياسية العربية القديمة استضعفت المجتمعات بحيث صارت غير قادرة على مقاومة الأوبئة الفكرية، فهي (الشعوب) لا تملك ما يؤهلها لفك أسرار الظاهرة السياسية الدينية، وقد يسر ذلك لجماعات الإسلام السياسي عملية السيطرة على عقول الناس العاديين الذين هم الأكثرية بالمفهوم الديمقراطي. تلك الأكثرية التي كانت تبحث عن حل لمعضلاتها فإذا بها تصطدم بواقع ديمقراطي يفرض شعار (الإسلام هو الحل) باعتباره العصا السحرية”.

ويرى يوسف أن “الديمقراطية بنسختها العربية كانت وسيلة لاستيلاء الإسلاميين على السلطة من خلال صناديق الاقتراع التي استقبلت أصوات الخائفين من الآخرة”.

لسنا مستعدين للديمقراطية

على رغم أن نائب الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، رئيس جهاز الاستخبارات العامة الأسبق عمر سليمان، لم يذكر “الآخرة” في إشارته إلى “عدم جاهزية” الشعب المصري للديمقراطية خلال حديثه الشهير لشبكة “إي بي سي” الأميركية فبراير (شباط) عام 2011، فإن المعنى والمقصود كانا واضحين وضوح الشمس.

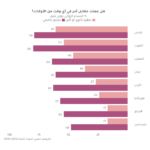

كثيرون في المنطقة العربية قالوا بالفعل إن الاقتصاد يكون ضعيفاً في ظل الديمقراطية، وذلك بعد عقد من أحداث “الربيع العربي”. “الباروميتر العربي” (شبكة بحثية مقرها جامعة “برينستون” الأميركية) وجدت في دراسة مسحية أجريت في تسع دول عربية، إضافة إلى الأراضي الفلسطينية، العام الماضي، أن هناك تحولاً إقليمياً في وجهات النظر تجاه الديمقراطية ومدى التمسك بتحقيقها. وخلصت إلى وجود إدراك متزايد بين المواطنين العرب حول أن الديمقراطية ليست شكلاً مثالياً للحكومة، وغير قادرة على إصلاح كل المعضلات…