Huit mois après la prise de pouvoir du président Kaïs Saïed, la dissolution du Parlement, le 30 mars, a marqué une nouvelle étape vers une dérive autoritaire.

Selim Kharrat est l’ancien président d’Al-Bawsala, une organisation non gouvernementale créée après 2011, dans le sillage de la révolution tunisienne, pour défendre la démocratie et la transparence.

Devenu politologue et consultant, il constate une « profonde désaffection » pour l’institution parlementaire au sein de l’opinion publique. Un désenchantement qui bénéficie au pouvoir fort qu’incarne la présidence de Kaïs Saïed.

Quel bilan tirez-vous des huit mois qui se sont écoulés depuis la suspension du Parlement et le limogeage du gouvernement décidé par Kaïs Saïed le 25 juillet ?

Selim Kharrat Au lendemain du coup d’Etat, le président avait axé son discours sur la lutte contre les corrompus, mais il n’y a pas eu de poursuites judiciaires en la matière. L’évasion fiscale ou la contrebande n’ont pas non plus été visées. Par contre, des députés et des civils ont été mis en cause devant des tribunaux militaires pour avoir exprimé leur opposition au chef de l’Etat. Les syndicats de journalistes ne cessent également d’alerter sur les risques de recul en matière de liberté de la presse.

Alors qu’il s’est arrogé tous les pouvoirs, Kaïs Saïed a promis de ne pas toucher aux droits et aux libertés. Mais il ne s’est pas non plus engagé à les faire progresser. Depuis sa campagne pour la présidentielle de 2019, l’ancien professeur de droit constitutionnel n’a jamais caché ses positions conservatrices. En février, puis en avril, il a annoncé sa volonté de rétrécir l’espace civique en ciblant directement les associations qui recevraient des fonds étrangers, alors que le cadre juridique libéral qui les régit depuis 2011 est considéré comme un acquis de la transition démocratique. Le Conseil supérieur de la magistrature a été dissous. Si, en pratique, l’état des libertés n’a pas fondamentalement changé, les rares et très faibles contre-pouvoirs que nous avions bâtis jusque-là pour les préserver sont en train de disparaître.

Pourtant, très peu de Tunisiens contestent dans la rue les décisions de Kaïs Saïed. Le président est même encore donné en tête, à 78 %, dans les sondages sur une future présidentielle. Comment l’expliquez-vous ?

Nous sommes dans un pays où il n’y a plus, désormais, d’institution législative indépendante. La décision de Kaïs Saïed de dissoudre le Parlement fin mars est venue confirme la nature, plutôt autoritaire, de son projet. Pour les observateurs étrangers, cette situation est à la fois incertaine et inquiétante. Du côté des Tunisiens, c’est plus complexe : on ne peut pas parler d’antiparlementarisme, plutôt d’une désaffection profonde. Pour une grande partie des Tunisiens, ce parlement qui a été, ces deux dernières années, le théâtre de violences, de blocages et d’obstructions, était inutile. Il n’a pas servi l’intérêt général. C’est pour cela que la décision de le dissoudre n’a pas rencontré beaucoup d’opposition au sein de l’opinion publique.

Il ne faut pas non plus oublier que l’alliance entre islamistes et progressistes, conclue en 2014 au nom du consensus politique, a créé une profonde crise de la représentativité. Ça a désespéré une partie des Tunisiens qui espéraient une réelle opposition face à l’islam politique et qui ont perçu cette alliance contre-nature comme une trahison.

Beaucoup rejettent aussi le modèle du tripartisme qui a décentralisé et éparpillé le pouvoir, ils recherchent désormais un pouvoir qui puisse prendre des décisions. Ils donnent encore le bénéfice du doute à Kaïs Saïed, et, à vrai dire, il n’y a pas d’alternative crédible. L’opposition est plongée dans l’inertie et personne ne propose réellement de projet qui pourrait fédérer. Abir Moussi, la présidente du Parti destourien libre, sur une ligne très anti-islamiste, cherche à s’affirmer comme la principale opposante à Kaïs Saïed, ainsi que le parti Ennahda [très actif dans la rue] et le collectif Citoyens contre le coup d’Etat, qui manifeste, mais sans rassembler beaucoup.

Au-delà du rejet de la classe politique, la préservation des acquis démocratiques de 2011 ne constitue-t-elle pas un motif suffisant pour se mobiliser ?

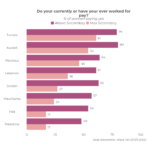

Selon les sondages du réseau de recherche Arab Barometer, les Tunisiens sont en majorité favorables à la démocratie, mais ils la lient étroitement à l’amélioration de leur situation socio-économique. Or nous sommes plongés dans une crise économique perpétuelle depuis dix ans, qui s’est encore aggravée avec la pandémie de Covid-19. Les Tunisiens se posent la question : avons-nous emprunté la bonne voie démocratique ? Cela ne veut pas dire qu’ils renoncent à l’idéal démocratique, mais ils remettent en question le modèle choisi. Et beaucoup sont davantage préoccupés par des choses assez terre à terre comme le prix du kilo de piments au marché. Cependant, je ne pense pas que la génération de la révolution de 2011, qui a grandi avec certains acquis démocratiques, soit prête à courber l’échine ou à se taire…

Read full article at Le Monde